ブログ

2020.10.23

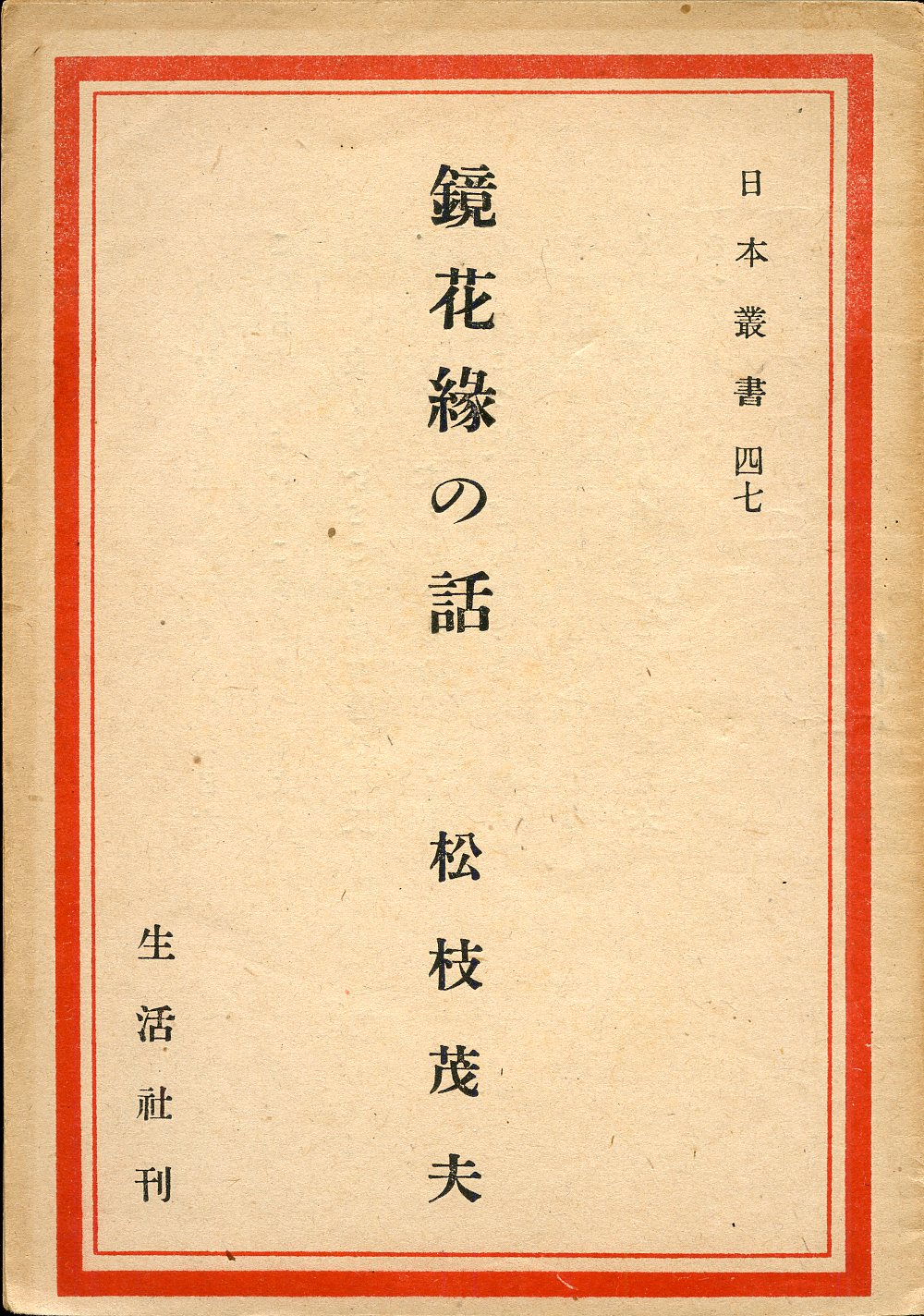

周作人のエッセイについて(1)〔続〕松枝茂夫の『鏡花縁の話』のこと

周作人のエッセイについてブログで紹介することを今月初旬に書いてから、周辺資料を集めたり他の人の小説等に浮気していて、思わぬ時間が経ってしまった。半分方は周作人の関係書誌が調べるほどに続々と出てきて、とても一通りでは済まないことにだんだん気がついたためもあった。そのわりには一覧できる作品年譜も、少しぐらい調べただけでは分からず、要するにアクセスしづらい状態でないせいもあるかと思う。関心自体は専門家の間に少なからずあるようで、いずれまとまった翻訳全集なども日本で出版される日が来るのかもしれない。現在時点では手間がだいぶかかるように思う。部外者がちょこっと調べてみて、作品順も分かる範囲で書き留めてみるのが、気楽でよいかと思った。もともとTaijuのノートであるから、凡てはその範囲に留まる。周作人の小説を数多く日本に紹介した松枝茂夫に『鏡花縁の話』と題する資料があったので、前記エッセイの解説の類かと思って調べたら、『鏡花縁』そのものの紹介だった。啓明先生周作人のエッセイの趣旨からは離れるが、この資料の紹介もついでに行っておきたい。

周作人の「鏡花縁」は戦前に松枝茂夫の訳(『周作人文藝隨筆抄』 昭15.6)と一戸務の訳(『苦茶隨筆』 昭15.9)が出ている。一戸の訳書はそれを刊行した名取書店の創設に際して支那文化の紹介のために書き上げられた翻訳書だったが、先に同学同期の松枝の書が出ていたのを編集者に見せられてその「名訳」を参考にしたということが序文にあった。この種の異文化紹介が昭和10年代中葉に盛んであったようだ。同時に、言論の圧迫が強まる時勢の下、言論人・文化人として周作人に憧れを抱いていたことも訳者は序文に記している。

当時文部省に勤務していた一戸をしてこのような憧憬の情を書かせた「文人學者」の範型として、すでに内外に知られていた事情を窺うことができる。周作人は森鷗外を敬して、この頃には鷗外の訳文集『蛙』等を引いて文壇を批判していたという。「ナルボンヌの蛙」まで読んでいた博聞宏達のほどに改めて驚くが、一戸もまた鷗外史伝の研究家でもあったことを思い合わせると、学匠文人の系譜のようなものを辿ることもできそうに思う。

一戸の謂う周作人の「中庸」については松枝もまた指摘しているが、この人が周作人の文業の中国文学史における意義を指摘した箇所をここでは引用しておきたい。

小品文は、明治中期以降の日本近代文学史の一ジャンルであり、写生文から発達している。周作人は日本滞在の折、写生文を真似て短作文を試みている。彼国の新ジャンルの基はあるいは日本にあったかもしれない。

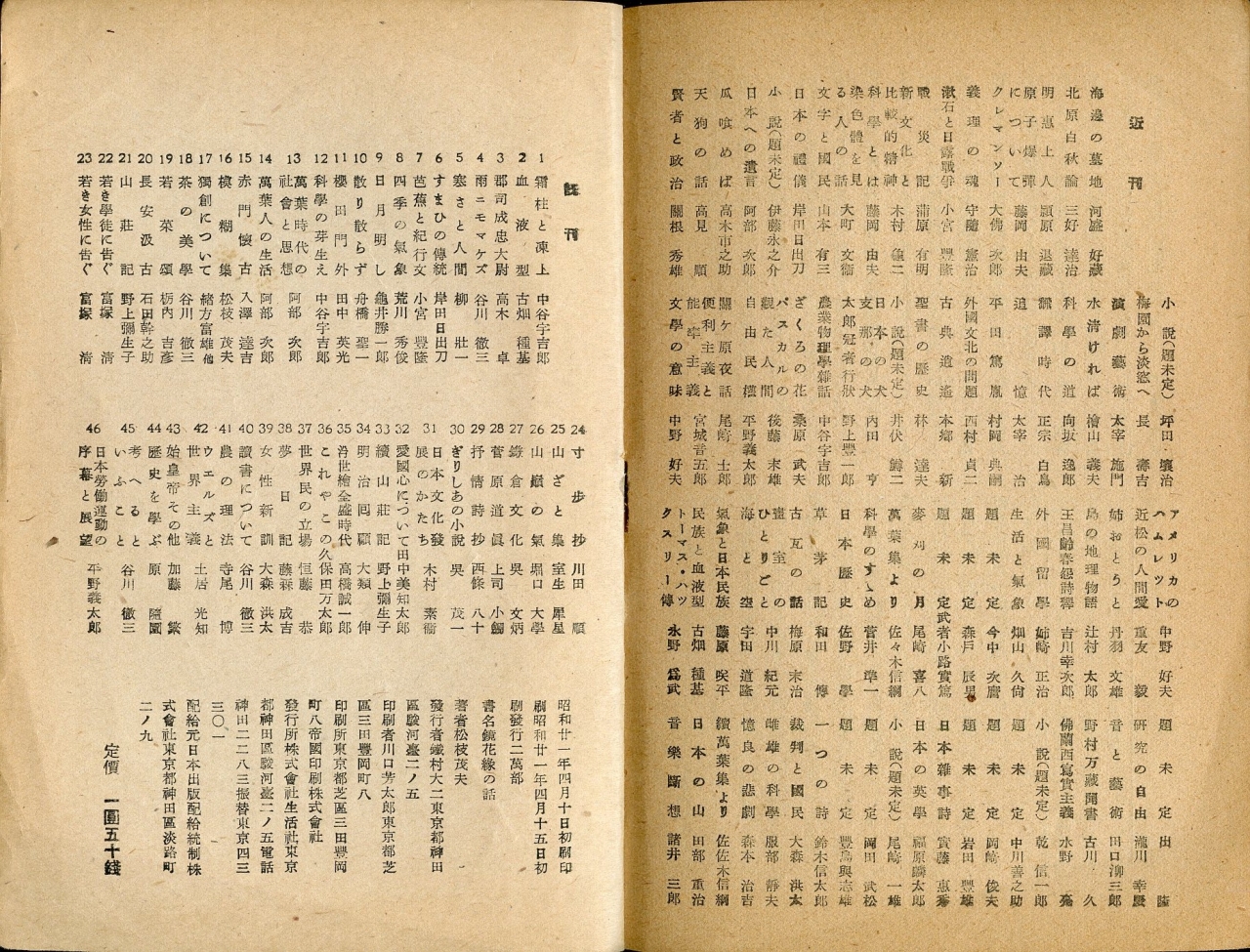

話をエッセイ「鏡花縁」に戻すと、原著は最初の隨筆集『自己的園地』(1923.9)に出ている。周作人の随筆の日本における単行本収録は入沢達吉編『隨筆支那叢話』第1輯(大畑書店 昭8)に掲載された訳者不詳の「窮袴、守宮、貞操帶」と題する一編(「同仁」 昭8.5)が最初のように見える。昭和10年代に入って、昭和11~12年に単発的に翻訳が「文藝懇話会」や「文藝」に掲載されたこともあったようだが、単行書としては『北京の菓子』(昭11.8)、『周作人隨筆集』(昭13.6)、『中國新文學之源流』(昭14.2)、『周作人文藝隨筆抄』(昭15.6)、『隨筆集』(現代支那文學全集10 昭15.8)、『苦茶隨筆』(昭15.9)、『瓜豆(かとう)集』(昭15.9)、『徐文長物語』(昭18.1)、『結縁豆(けちえんとう)』(昭19.4)と続いた。これらのうち、一戸訳『苦茶隨筆』と橋川浚(しゅん)訳『徐文長物語』を除くとすべて松枝訳である。(なお、最初の単行本『北京の菓子』は今日すでに稀覯書だが、その収録作品はすべて次の『周作人隨筆集』に入っている。また、『徐文長物語』は柳田民俗学に刺戟された周作人が明代の奇人の民間故事を記録したものであり、随筆の一覧に含めるべきではないかもしれない。)その他、単行本一部所収のものには『文藝論集』(現代支那文學全集12 東成社 昭15.10)、小田嶽夫(たけお)『大陸手帖』(昭17.5)があり、前者には松枝訳「人の文學」が、後者には小田訳「日本の再認識」が収録されている。現在までの調べでは、「人の文學」〔1918.12〕は邦訳文の中では原作者によって恐らく最も早い時期に書かれたものと思われる。こうしてみると、翻訳は昭和13年から15年にかけて最も盛んに行われたように見える。戦前については大体以上だが、戦後の周作人作品の翻訳の初めは、現在までの調べでは『魯迅の故家』(昭30.3)である。ここに採り上げた松枝の『鏡花縁の話』は生活社刊「日本叢書」47として、昭和21年4月に発行された。「叢書」とは言い条、裏表紙まで含めて全34ページの翩々たる小冊子である。同叢書には同じ訳者による『模糊集』(叢書16)があるが、これは清の随筆家郝懿行(かくいこう)の翻訳という。この郝懿行は周作人が愛した随筆家であったらしい。この人の『曬書堂(さいしょどう)筆録』の一部が中国古典文学全集32『歴代随筆集』(平凡社 1961)に収められているそうである。覚え書きまでに書いておく。また戻るが、『鏡花縁の話』は、周作人の翻訳史の戦前と戦後とのブランクをつなぐ位置にあり、両者をつなぐ線上にある。一見周作人とは何の関係もない著述であるが、戦後の松枝訳もほとんど『魯迅の故家』で終わりとなり、後は編集・増補に留まることを見れば、昭和二十年代を断絶の相の下に見るわけにはいかない。以下、碌に下地もなくて書くので牽強付会のところもあるかもしれないが、思いつくままに要約してみることにする。

著者がこの清朝の長篇小説に興味を惹かれたのは周作人の随筆によったのは予想どおりの流れだが、きっかけはこの小説が中国文学に稀な「飄海」の叙述を含む海洋文学であるらしいという感想を作人の随筆から得たことにあった。

さて一夏の果敢な挑戦の結果はといえば、海洋の描写など薬にするほどもなく、恐しく長い(全100回)うえに人物が山のごとく現れて筋は錯綜するわ、作者自慢の詩文・経学・音韻学の知識を至るところに披瀝するところの「才學小説」(魯迅『中國小説史略』)の面目露わに、「實に悠然たる構へで悠々閑々と」(p.3)書き連ねるわ、「これにはまことに當てられた。暑さは暑し、正直のところ睡魔と鬪ふことだけでも手一杯だつた。」(同)という惨憺たる有様だった。しかし、読み終えてみれば見ようによっては非常に面白い小説である、と。「少くとも非常に毛色の變(かわ)つた、外にちよつと類(たぐい)のない小説」(同)ではなかろうかと著者は考え直した。その特長は大きく2つ。一つは他の小説と「劃然(かくぜん)とちがつた獨特の趣向」(同)、「即ち不思議な諸國の遍歴談であること」(同)、もう一つは「作者が思想的にかなり進んだ考へを持つてゐたこと」(同)である。後者は具体的には男女平等などの社会問題や理想国のことに触れたりしていることが思想史・社会史の上から見ても面白いという。作者李汝珍は本名でないかもしれないが、乾隆中葉に生まれ、嘉慶を経て、道光十年に卒した(1763?-1830)と胡適「鏡花縁引論」に云い、諸生として生涯のほとんどを海州に送った。経史から琴棋書画、星卜奕戯に至るまで百般の事物に通じ、挙業に志は得なかったものの、交遊頗る多く、一飲百杯の酒豪でもあったという。京兆大興県に生まれ、兄に従って江蘇海州に永住した経歴から南北の音に通じ、その主著『李氏音鑑』は胡適や銭玄同も認める書とされる。「鏡花縁」はその晩年、博学の余勢を駆って十数年を費し道光五年の頃に成った。その蘊蓄が作品の好所とも欠陥ともなっているわけである。

話の本題はその梗概である。唐の則天武后の時代、唐敖という秀才が義理の兄の林之洋や舵工の多九公老人等と共にままならぬ浮世を棄てて一年余りの旅に出、三十余の異国巡りをし、小蓬莱まで来たところで唐敖は仙山に入って姿を消す。それから半年、ようやく嶺南に帰った後、主役は唐敖の娘、唐小山に代り、彼女は父を尋ねて再び多九公等と船出する。そして小蓬莱で父の手紙を得、その遺命で偽周朝に仕えない意を寓し閨臣と名を改めた小山が中国に戻って武后が女性のために設けた科挙に合格しあっぱれ女学士となって、他の花精の化身である合格者たちとあわせて盛宴を催してもらう。閨臣は再び小蓬莱を訪れて仙女となる。都では一旦廃せられた中宗が武力抗争の結果復位するが、武后を逐い落とすことなく、共に太平の世を築き、武后は前年及第した才女たちを再び招聘すべく詔命を下すという。何とも平和な大団円を迎える他愛のない筋立ての中に、作者の批評や意見の披瀝が行われ、小説のもう一つの眼目となっている。全体の筋立てがこれに注目した文人の人生のこうあるべきでもあったかもしれない陽画のようだ。やや詳しい遍歴の紹介は、次の機会に書くことにする。

コメント

- 周作人のエッセイについて(1)-「鏡花縁」

- main

- 周作人のエッセイについて(1)〔続〕松枝茂夫の『鏡花縁の話』のことⅡ